EXPLORATIONS

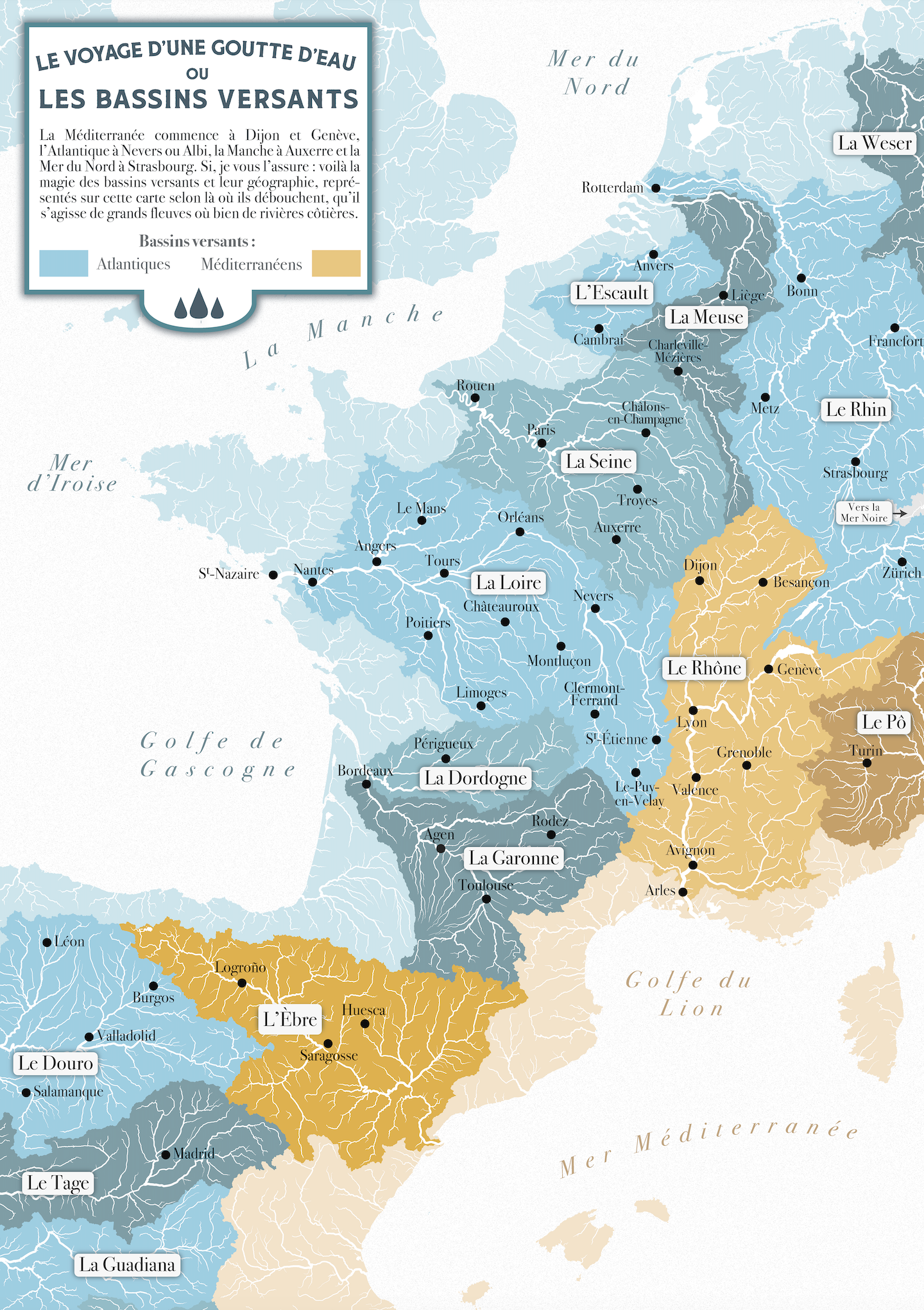

Une collection quelque peu hétéroclite de cartes, explorant chacune à leur manière, en s’appuyant sur des données diverses, la géographie

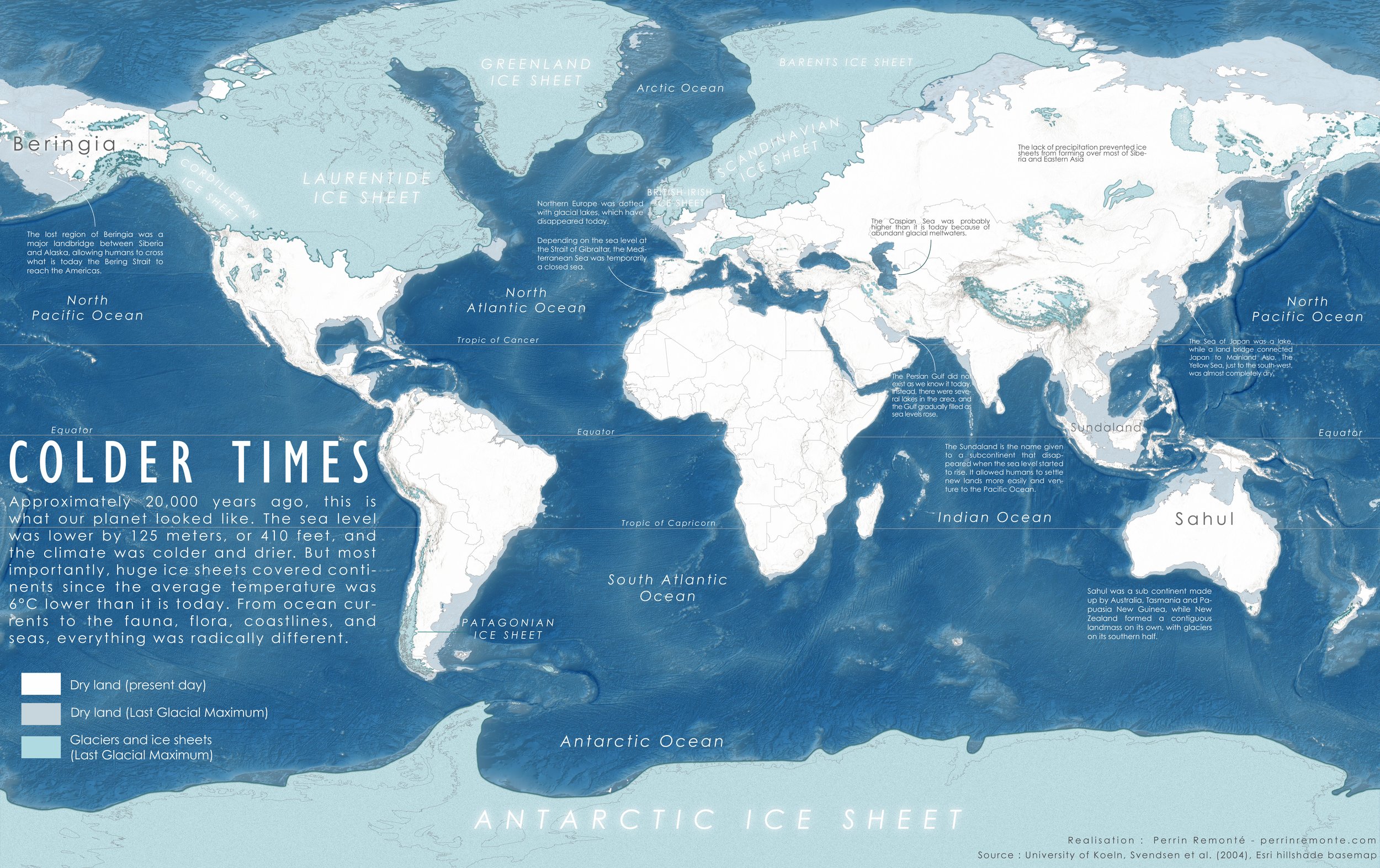

600 millions d’années d’histoire

Un nouvel évènement géo-sportif d’ampleur est né ! Plus de 2500 km à travers le pays pour parcourir à vélo des hauts lieux de la géographie hexagonales et la grandes majorité des types de sols du Pays.

Ce voyage que je vous propose est non seulement un voyage dans l'espace, il part de Brest pour finir dans les Calanques, en passant par Paris, mais il est aussi un véritable voyage dans le temps : vous allez traverser la vie de notre pays, longue une vie de plusieurs centaines de millions d'années entre tectoniques de plaques incessante, volcans grondant, mers tropicales recouvrant nos terres aujourd'hui émergées, roches magmatiques, plutoniques, sédimentaires, crêtes et montagnes acérées comme d'autres, plus anciennes et rondes.

Une liste non exhaustive des choses à voir (il y a 30 étapes) : Monts d’Arrée, parmi les plus vieux de France, parc des Boucles de la Seine, rochers calcaires du Mâconnais, le plus haut sommet d'Europe, le Colorado Provençal ou encore des volcans éteints recouverts de vieux arbres, dont les ancêtres mêmes sont apparus sur Terre *après* les roches les plus anciennes de notre pays...

La carte ne reprend pas la convention internationale des couleurs pour afficher les couches géologiques, puisqu’elle se concentre plus sur l’âge des roches plutôt que sur leur nature (grès, quartz, schistes, sédiments etc.)

Pour avoir ce niveau de détail, une carte géologique traditionnelle reste donc indispensable.

ne liste non exhaustive des choses à voir (il y a 30 étapes) : Monts d'Arrée, parmis les plus vieux de France, parc des Boucles de la Seine, rochers calcaires du Mâconnais, le plus haut sommet d'Europe, le Colorado Provencal ou encore des volcans éteints recouverts de vieux arbres, dont les ancêtres mêmes sont apparus sur Terre *après* les roches les plus anciennes de notre pays...

Dans quels climats vivent les humains ?

Dans quels climats vivent les 8 milliards d'humains avec qui nous partageons cette planète ? Quels sont les climats les plus peuplés, les plus denses ? Et combien de climats y a-t-il ?

Premièrement, combien de climat y a t-il sur Terre au juste ? Pas simple de mettre des étiquettes sur ce qui est une combinaison complexe de mois aux températures et au précipitations plus ou moins élevées : ça part vite dans tous les sens avec à un bout du spectre, les climats polaires, et de l'autre, les climats équatoriaux.

La classification la plus connue et utilisée aujourd'hui est celle de Köppen, un botaniste allemand qui a eu la brillante idée en 1900 de créer 30 catégories de 3 lettres chacune. La première, comptant les lettres A, B, C, D, E, dégrossit la multitude de climats qui existent sur Terre : tropical, sec, tempéré, continental et polaire, avec des critères définis par les températures et les précipitations. La deuxième lettre (qui complète la première) décrit le régime pluviométrique : quel est le mois le plus sec, le plus humide, présence de saison sèche, ou non, humide, ou non, etc.

La troisième lettre, quant à elle, décrit la température en se basant sur le mois le plus froid ou le plus chaud et à quel point ce dernier est froid, ou chaud. On obtient donc trois lettres et 30 climats pour décrire avec une assez bonne précision et clarté l'ensemble du spectre des climats sur Terre : ce n'est pas une petite réussite ! Avec cette donnée en main, et celle de la population mondiale, on peut calculer sur mon logiciel de traitement de données géographique préféré (QGIS) la répartition mondiale de population dans les climats, en quelques tours de passe-passe et un peu de rigueur vu la taille des jeux de données.

Et voilà le résultat ! Alors, qu'est ce qu'on y lit ? Le top 3 : Le climat de "savane" (Aw) est le plus peuplé sur Terre avec 1,6 milliards d'humains – une bonne partie du Brésil, de l'Inde, d'Afrique tropicale... On retrouve ensuite le climat humide subtropical de mousson (Cwa) avec un peu plus de 1,1 milliards de personnes qui se répartissent entre le nord de l'Inde, le Mexique, l'intérieur de la Chine, Un petit bout du Brésil. Enfin, en troisième position, il y a le climat humide subtropical (Cfa) qui se retrouve dans le sud des États-Unis, l'Est de la Chine, au Sud du Brésil et en Australie.

En revanche, pour les climats les plus densément peuplés, on trouve des résultats tout autres... Je vous laisse regarder par vous même !

Les forêts tempérées humides du futur

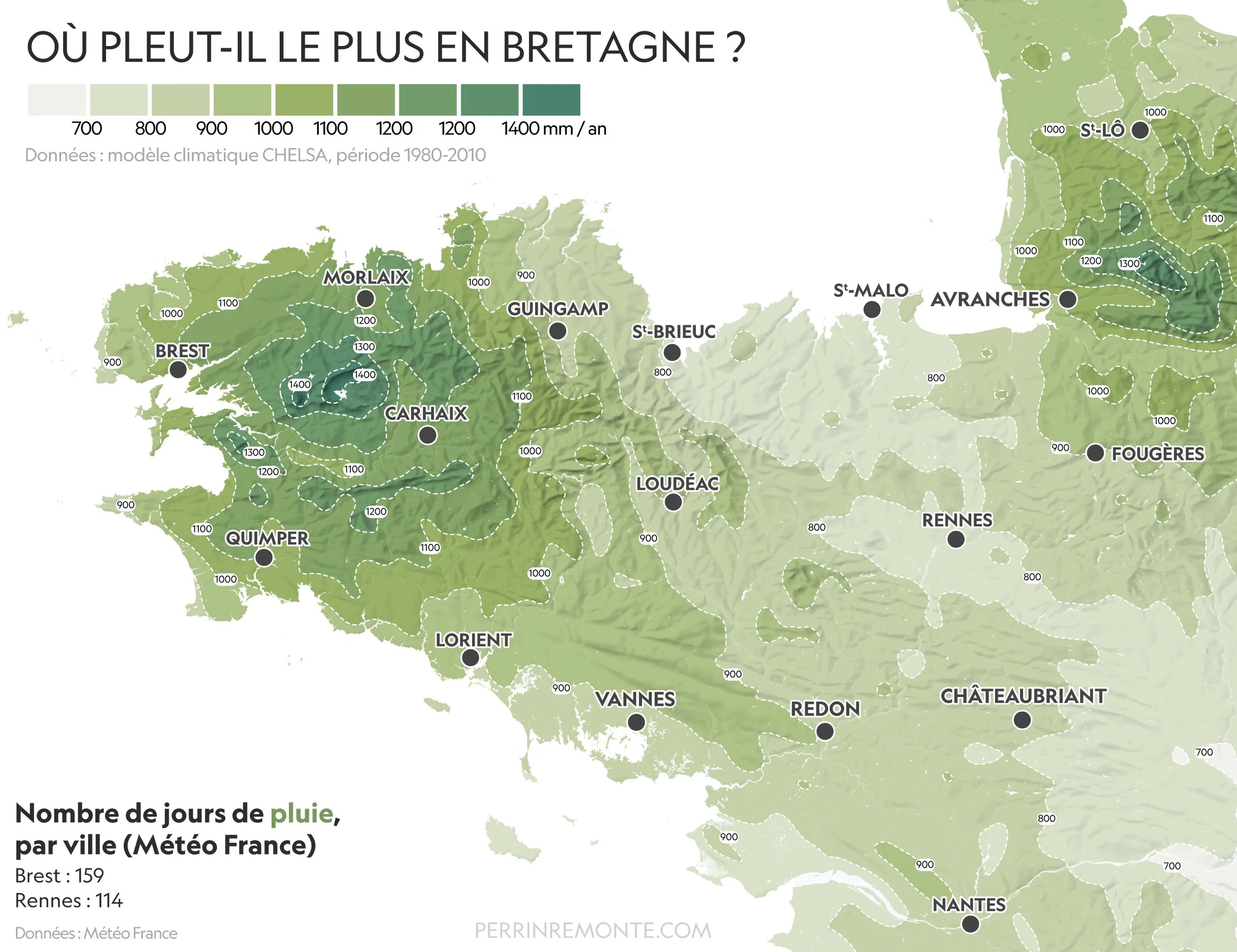

Vous avez peut-être déjà comme moi fantasmé sur les forêts tempérées humides de la région de Vancouver, de Nouvelle-Zélande, du Chili, ces paysages teints de verts profonds, les cimes dans la brume, les fougères géantes et les mousses qui tapissent l'espace, humides de la dernière averse. Et si on se donnait 700 ans pour les faire revenir ici ? Il nous faut quoi exactement ? De la pluie, de la pluie, des températures douces, des étés relativement frais et humides, du temps, et de la pluie (et surtout, beaucoup de jours de pluie).

J’ai mis en carte des données d'un modèle climatiques pour visualiser les pluies en Bretagne, en cumul annuel. Ça donne une idée grossière de nos futures forêts tempérées humides, leur étendue, leur répartition ou du moins, où elles se trouvaient dans le passé quand toute la région était boisée. Enfin, j'ai quand même oublié un paramètre dans ma liste : le temps. Beaucoup de temps.

Comme l'expliquent Francis Hallé et la Association Francis Hallé pour la forêt primaire, il faudrait autour de 700 ans pour voir se développer une forêt primaire sous nos latitudes. Les contraintes biologiques qui me gouvernent (vous êtes sans doutes dans le même cas) m'empêchent de voir cette forêt faire son retour en Bretagne, mais croyez moi, j'aimerais voir ça. En plus du temps, un autre petit paramètre nous fait encore défaut : la place !

Si ces forêts sont encore vastes dans leurs territoires "jumeaux" (du point de vue du climat) au Canada ou en Nouvelle-Zélande, c'est dû à l'arrivée tardive de l'agriculture et des protections mises en places avant que ces forêts millénaires périssent sous nos engins. Elles reculent malgré tout aujourd'hui là bas, mais elles ont disparu pour de bon en France, et depuis longtemps.

Il y a 10 000 ans, les terres habitables dans le Monde étaient recouvertes à deux tiers de forêts. Aujourd'hui, ce chiffres est d'un tiers seulement : l'agriculture vorace en terres de Homo sapiens est passée par là.

Pour inverser la machine, il nous faut donc du temps, et de la place : en France métropolitaine, plus de 40 % des terres arables sont consacrées à l'élevage. On peut sans doute commencer par là ? On peut aussi essayer d'enrayer la dégradation de nos forêts actuelles (ravageurs, incendies, montée vers le nord des espèces) que constate l'ONF (Office National des Forêts) avec en cause, le changement climatique. En attendant que les 700 ans s'écoulent, voilà quelques photos de ces beaux bouts de forêts (assez) anciennes qu'il nous reste en Bretagne et qui m'évoquent leurs lointaines ancêtres, appartenant à des paysages aujourd'hui disparus, mais que l'on pourrait ressusciter.

Je suis allé chercher pour vous en Bretagne quelque uns de ces éclats émeraudes qui nous permettent aujourd’hui déjà d’imaginer à quoi ressembleraient ces forêts potentielles : la galerie de photo complète est ici.

Changer de perspective pour changer le Monde ?

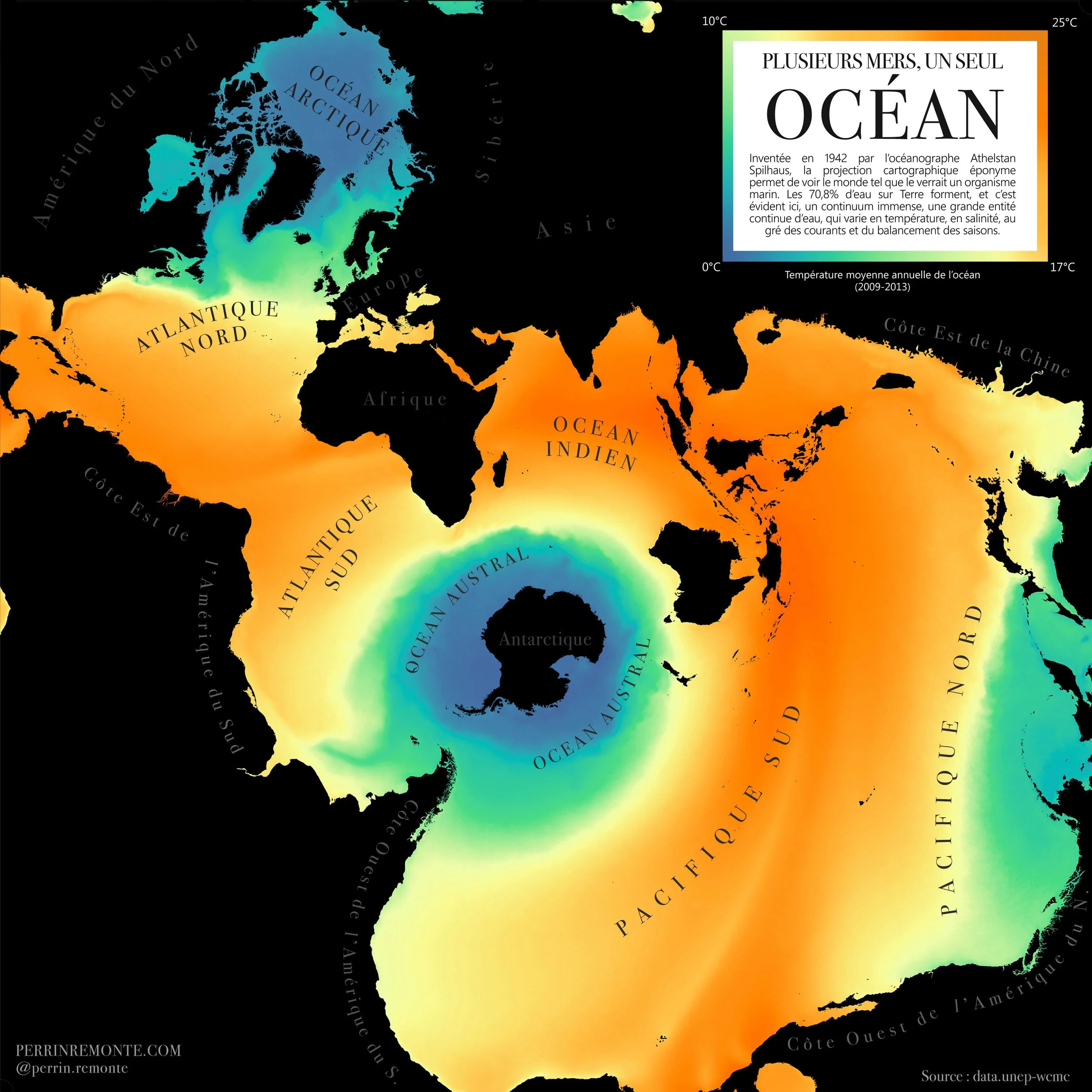

Changer de perspective pour changer le Monde ? En cartographie, la mer est souvent la grande oubliée, voire la victime des cartes modernes – bien qu'elle occupe plus de 70% de notre planète, c'est plutôt ironique – tantôt coupées en deux (victime probable : l'Océan Pacifique) tantôt écrasée, déformée et découpée (victime probable : les océans polaires), les océans apparaissent distincts et isolés. Dur, dur de trouver des cartes qui font la part belle à la Grande Bleue. Il existe quelques remèdes à cela, comme centrer la carte du Monde sur l'Océan pacifique (on coupe alors en deux ce qui se trouve au sud de l'Afrique, un moindre mal) ou alors on utilise une projection cartographique polaire, pour pouvoir représenter fidèlement ces masses d'eaux glacées qui régulent le climat et sont le sujet de tant d'enjeux aujourd'hui (la Terre apparaît alors vue "d'en haut" ou "d'en bas"). Hélas, ces projections sont imparfaites (spoiler : elles le sont toutes) mais il y en a une qui l'est peut être un peu moins que les autres quand il s'agit de représenter non pas les océans mais l'océan : la projection de Spilhaus.

Cette curiosité, ce petit bijou de lignes et de calculs est aussi mathématique que cartographique – car ne l'oublions pas, la cartographie, c'est avant tout des maths, auxquels nous cartographes modernes pouvons échapper grâce aux ordinateurs – et ce n'est pas un hasard si cette projection fut le fruit d'un brillant océanographe et géo-physicien sud africain et américain, Athelstan Spilhaus (1911-1998). Mise en carte, elle montre l'océan sans rupture et comme un vaste espace d'échanges : échanges maritimes, échanges culturels, échanges thermiques, échanges de biodiversité... Les terres, reléguées au second plan, sont largement déformées dans les coins de la carte : les rôles s'inversent ! Les terres deviennent des marges, des frontières. Je trouve amusant qu'en habitant au bord de l'eau, spécialement à Brest dans mon cas, considérer la mer comme le début de quelque chose, une ouverture, et non pas une fin (fin de la terre, fin de la France) semble presque naturel, et souhaitable ! Ici, je vous propose une donnée toute simple mais fondamentale : la température de surface qui prend forme, une forme rendue unique par la projection !

Au gré des marnages

otre marée, vous l'aimez comment ? Plutôt non existante comme à Marseille ou Stockholm ou alors plutôt gigantesque, comme à Bristol, Saint-Malo ou au fond de la baie de Fundy, au Canada ?

Personnellement, j'ai grandi à 30 minutes de Saint-Malo alors aller au bord de la Méditerranée, c'est toujours une expérience déstabilisante

La marée, c'est aussi plein de jolis termes bien iodés : le flot et le jusant (le courant de marée montante et descendante) qui sont tous les deux amplifiés lors des mortes-eaux et des vives-eaux, c'est à dire lors d'un coefficient de marée très faible ou très fort.

l'estran, quant à lui, désigne la zone recouvert et découvert chaque jour par la marée : un microcosme long de milliers de kilomètres et passionnant ! Au pic de la marée, soit à son plus haut ou son plus bas au cours de la journée, on parle d'étal : c'est le point où la courbe sinusoïdale que forme la marée subit une belle inflexion. Oui, la marée, c'est des mathématiques plus que tout autre chose ! Ensuite, selon là où vous trouvez sur Terre, la marée peut connaître un rythme diurne (elle monte et baisse une fois par jour) ou semi-diurne, avec deux cycles par jour !

Cette danse marine a son importance pour tout un tas de chose : pêches, navigation et vie sauvage par exemple. Si vous allez en Bretagne ou en Normandie à l'étal de la marée basse (l'étal, vous l'avez ?et qu'il y a des rochers aux alentours, vous verrez les algues accrochées aux parois s'organiser de manière méthodique, en étages. En effet, les algues les plus hautes sont celles qui s’accommodent bien d'une vie aérienne plus que marine, tandis que celle à la base aiment rester immergées la plupart du temps. Il y a ensuite un tas d'algues et d'herbes marines qui sont sous la ligne des eaux les plus basses... Les animaux marins ont quant à eux un rythme biologique (le cycle circadien, que nous avons aussi, vis à vis du soleil) calqué sur la marée, plus important que le soleil pour eux, à bien des égards.

En attendant votre prochaine excursion intertidale (la zone de l'estran), voici quelques cartes pour vous préparer !