LE SAINT-LAURENT

Voici sans doute l’un des arbres les plus “extraterrestres” de la collection botanique : le fleuve Saint-Laurent. Il ne prend réellement naissance qu’à mi-hauteur de sa propre hauteur, ses fruits, ou excroissances – je ne suis pas sûr – sont les plus grosses du règle hydro-végétal et son feuillage est d’un côté propre et ordonné mais de l’autre, criblé de lacs. Son tronc plonge en terre de manière nette et large sans que l’on ne sache trop à quel moment l’arbre s’arrête. Le fleuve se pose dans la géographie nord-américaine comme une porte d’entrée – un arbre facile à grimper, pour rester dans la métaphore –, que les Français du 16ᵉ et 17ᵉ siècle remontent et colonisent, comme en témoigne la passionnante toponymie de l’arbre. Plus tard dans l’histoire, cet arbre devient une fabuleuse autoroute fluviale où les biens circulent de branche en branche, aidant à propulser les jeunes États-Unis au rang des grandes puissances mondiales.

Comme la Meuse, l’Arbre Saint-Laurent est un fleuve fossile : non pas qu’il soit très ancien – il est même étonnamment jeune avec ses 8500 bougies. Ce qui le rend fossile, c’est ce qu’on peut voir en creux dans sa silhouette. Les Grands Lacs, dont le qualificatif peine à transmettre les dimensions titanesques, datent de la dernière glaciation, survenue il y a 20 000 ans. À cette époque, la calotte glaciaire laurentidienne, faisant plusieurs kilomètres d’épaisseur et aujourd’hui disparue, s’est retirée à mesure que le climat se réchauffait, en laissant de prodigieuses quantités d’eau derrière elle lors de sa débâcle. Ces lacs gargantuesques datent de cette époque mais pas que : tout le réseau hydrographique du Saint-Laurent, la disposition de ses branches en somme (son tronc est plus ancien), date de cette époque aussi. En effet, les calottes glaciaires ont cette manie de complètement remodeler le sol lors de leur avancée et de leur retrait.

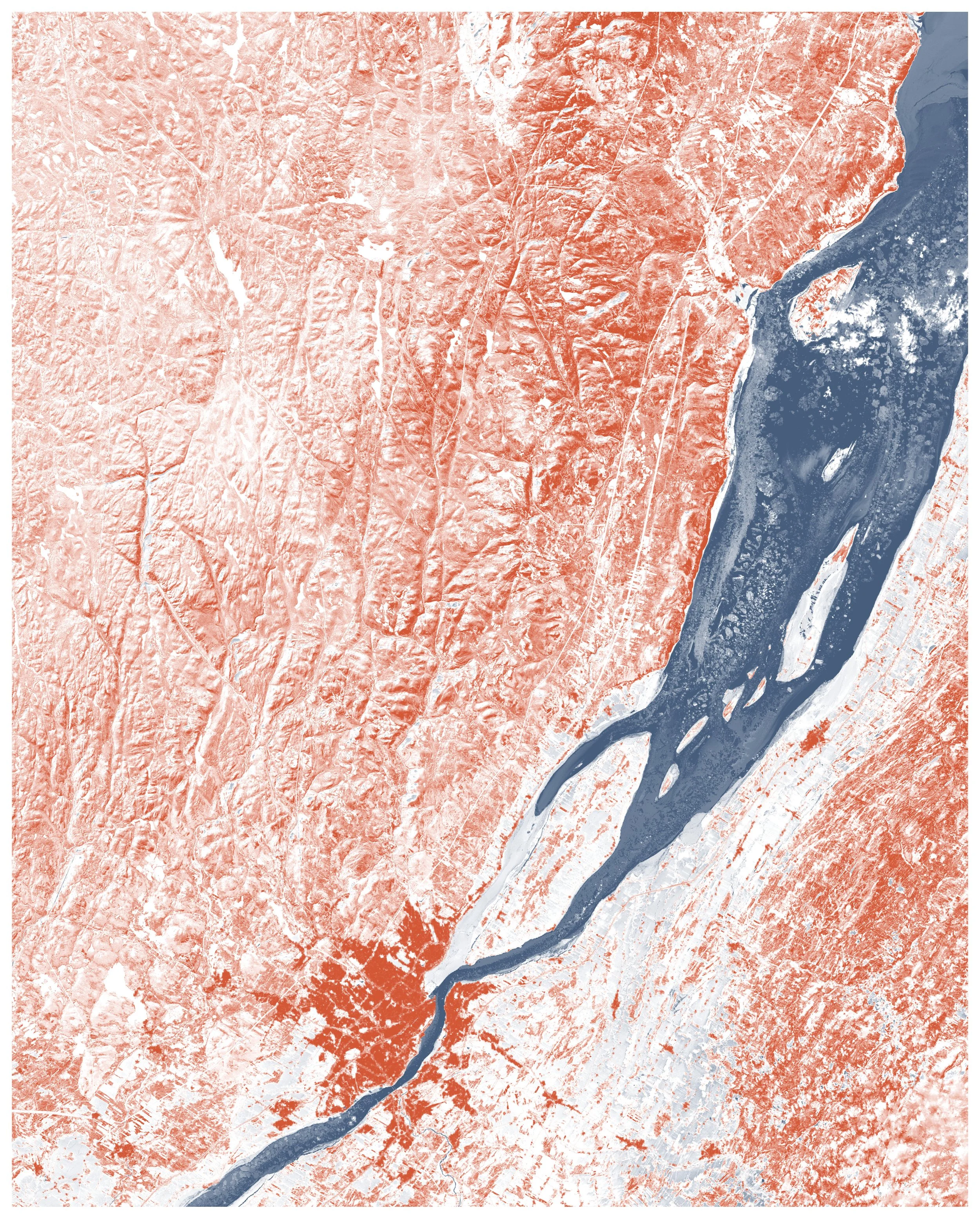

Aujourd’hui encore, on peut voir le fantôme de cette calotte avec la myriade de lacs laissés sur ce qu’on appelle le bouclier canadien (la partie droite de l’arbre), composé d’un sol très ancien et dur, exposé à la surface par l’action abrasive du glacier. Ce sol pauvre et dur ne laissant pas l’eau s’infiltrer, les lacs se comptent par centaines de milliers à sa surface.

L’arbre Saint-Laurent est étonnant avec ses 5 grands lacs qui communiquent l’un vers l’autre mais dans un sens seulement : celui de l’eau. En premier, le plus lointain, le plus sauvage et le plus grand, le lac Supérieur, qui se déverse dans le lac Huron par la rivière Sainte-Marie. Ce dernier reçoit aussi les eaux du Lac Michigan, connu pour la ville de Chicago, enracinée à sa surface. Le lac Huron coule vers le lac Érié par la rivière Sainte-Claire et enfin vers le lac Ontario avec bruit et panache via les chutes du Niagara. C’est à ce moment seulement que le Saint-Laurent commence vraiment sa course, le long d’un sillon vieux d’un milliard d’années, traversant le Québec avec les villes de Montréal, Trois-Rivières et Québec où le fleuve rejoint officiellement la mer au comble de sa puissance, amenant assez d’eau vers la mer pour prétendre à la deuxième place d’Amérique du Nord en débit fluvial.

Il y a un arbre qui me semble tout trouvé pour incarner ce fleuve : l’érable à sucre, Acer saccharum, symbole du Canada et emblème de la forêt laurentienne. Il est présent sur toute la région, rougit avec flamboyance à l’automne pour ensuite produire le célèbre sirop d’érable en hiver, un nectar de sève, sucré et preuve visuelle de la vie qui anime ces arbres en silence, miroir de ce grand fleuve et de son eau, coulant lentement de grand lac en grand lac.