L’OKAVANGO

En bleu clair, les zones inondées de manière saisonnière

Si le genévrier Indus, Juniperus Indus, est un fleuve miracle pour les humains qui vivent dans sa vallée fertile et irriguée, l'Okavango peut sans doute prétendre au même titre de miracle, mais un miracle encore plus exceptionnel et plein de surprises.

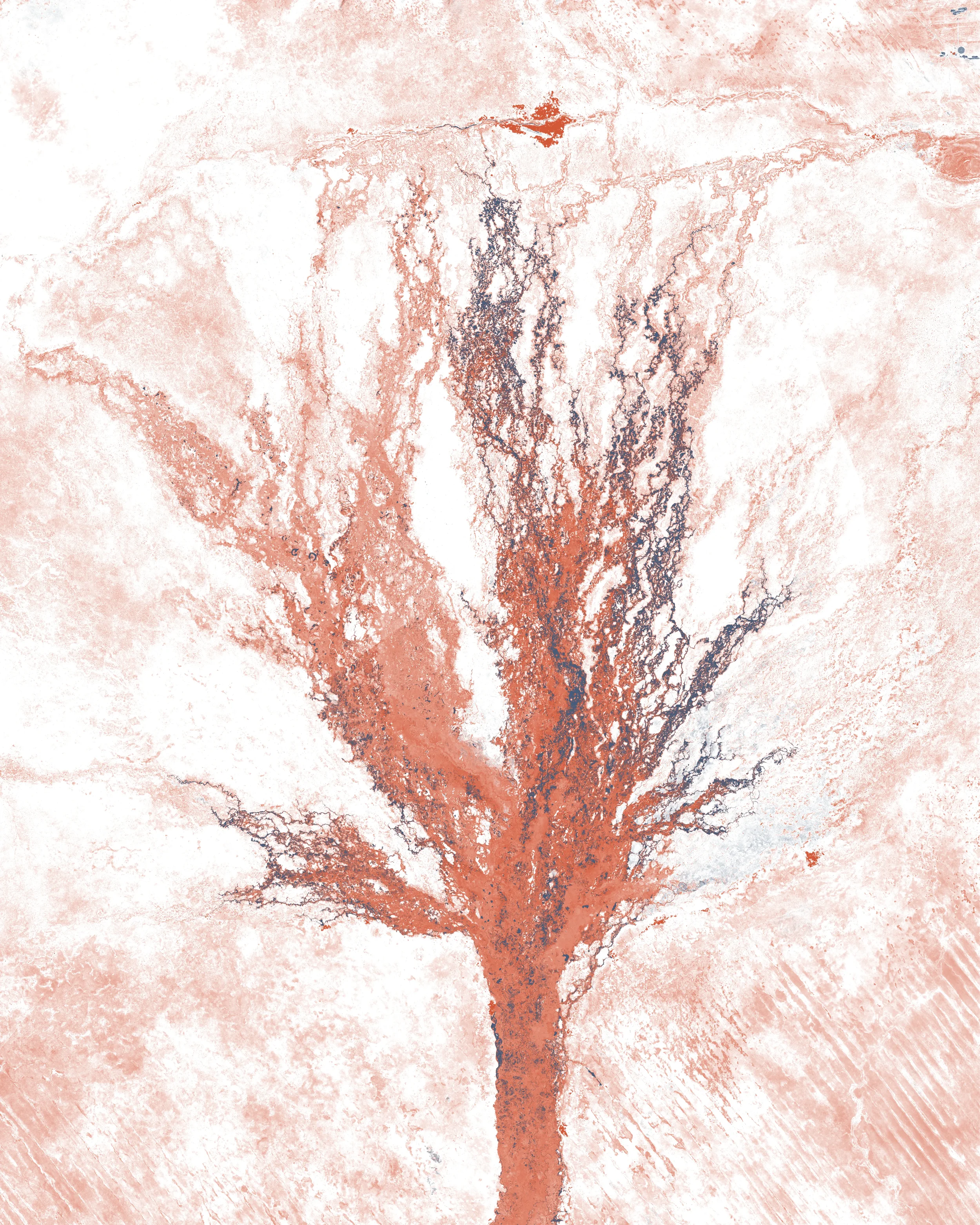

Chaque année, lors de l’été austral, le fleuve se gonfle de l’eau des premières pluies de janvier qui viennent des hautes terres de l’Angola, à l’Ouest, et qui voyagent ensuite pendant plus d’un mois pour parcourir les premiers 1000 kilomètres du fleuve. Cette eau finit par arriver dans le delta et prend alors quatre mois supplémentaires pour parcourir ses 250 kilomètres, en passant lentement, filtrée à travers les plantes et les nombreux bras du delta, et en contaminant les terres desséchées de son pouvoir vital.

Toute la région reprend alors vie, le delta multiplie sa surface par trois et attire les animaux à des centaines de kilomètres à la ronde, créant alors une des plus grandes concentrations de vie sauvage d’Afrique. Ainsi, éléphants et buffles africains, gnous noirs, hippopotames, crocodiles du Nil, lions, guépards, léopards, hyènes, lycaons, et rhinocéros blancs et noirs—pour ne citer qu’une poignée d’espèces emblématiques du continent—s’y retrouvent, au milieu de ce qui était quelques semaines avant un lieu sec et désolé. Là où le fleuve prend fin, la vie débute, sauf que… le fleuve ne prend pas vraiment fin.

Si vous avez déjà parcouru le portrait de quelques-uns des fleuves-arbres présentés ici, quelque chose devrait vous surprendre dans cette carte hydro-botanique de l’Okavango : il a une cime, il a des branches, il a un tronc et des racines, mais… où est la mer ? Serait-ce un cas d’arbre aérien, poussant hors sol ? Le fleuve prend sa source à 1788 mètres au-dessus du niveau de la mer et termine sa course presque 1000 mètres au-dessus de cette dernière. Plus bizarre encore, arrivée dans le delta, une petite partie de l’eau continue son chemin non pas dans la mer mais dans des bras d’eau, des racines fines et saisonnières qui vont se connecter avec audace – elles violent les principes fondateurs de l’anatomie des arbres étudiés jusqu’ici – à d’autres systèmes hydrologiques saisonniers : les pans.

Les pans sont d’anciens grands lacs, aujourd’hui à sec, à la surface souvent salée, mais qui peuvent goûter à leur vie passée le temps d’une saison de pluies intenses. Irrigués de sève, de vie, d’eau par les chenaux venant de systèmes fluviaux adjacents, ils se remplissent brièvement d’eau. Des herbes y poussent, des plantes y fleurissent et des animaux viennent y vivre quelque temps. Dans le cas des Pans de Makgadikgadi que l’on voit ici, l’eau vient de l’Okavango, transportée par l’intermédiaire d’une rivière appelée le Boteti, racine rebelle du delta du fleuve qui bénéficie de la topographie exceptionnellement plate du bassin du Kalahari pour échapper aux règles de la gravité qui s’appliquent normalement aux rivières. Les pans sont-ils une excroissance de l’arbre, un organisme périphérique ou un autre être vivant, en symbiose avec son voisin ?

Le bassin du Kalahari est la réponse géographique derrière la morphologie de ce drôle d’arbre : formant une vaste dépression au milieu de l’Afrique australe, grande comme une fois et demie la France, il constitue un bassin endoréique, c’est-à-dire un bassin versant sans exutoire vers la mer. Il en existe des milliers sur Terre – principalement dans les régions continentales et arides – mais peu de cette taille, avec en prime un delta aux accents aussi fantastiques et colorés par des milliers d’espèces animales et végétales.

Quel arbre assez insolite pourrait bien s’allier à ce fleuve si étrange ? Je propose le baobab africain, Adansonia digitata, : un arbre emblématique de l’Afrique australe qui semble porter sur son énorme tronc tout le poids de l’histoire naturelle de sa région, et qui semble d’une certaine manière, lui aussi, échapper à la gravité comme le fait l’Okavango. Profondément adapté à l’aridité, il perd ses feuilles au plus sec de l’année, ce qui lui vaut le surnom “d’arbre à l’envers” – les branches nues rappellent les racines –, un sobriquet qui semble tout à fait adapté pour le f, avec son delta disproportionné qui n’atteindra jamais la mer. En plus d’être un arbre de mythe et de légendes en Afrique, le baobab présente une caractéristique rare lui permettant un stockage de l’eau défiant l’imagination : son tronc peut atteindre 7 mètres de diamètre quand il se gorge d’eau pour braver la saison sèche. Quand l’Okavango semble se tarir et que son flot s’affaiblit une fois l’hiver venu, ne le cherchez pas loin : il se cache juste dans les baobabs.